Was Design angeht, haben wir eine klare Philosophie: Design ist keine Demokratie.

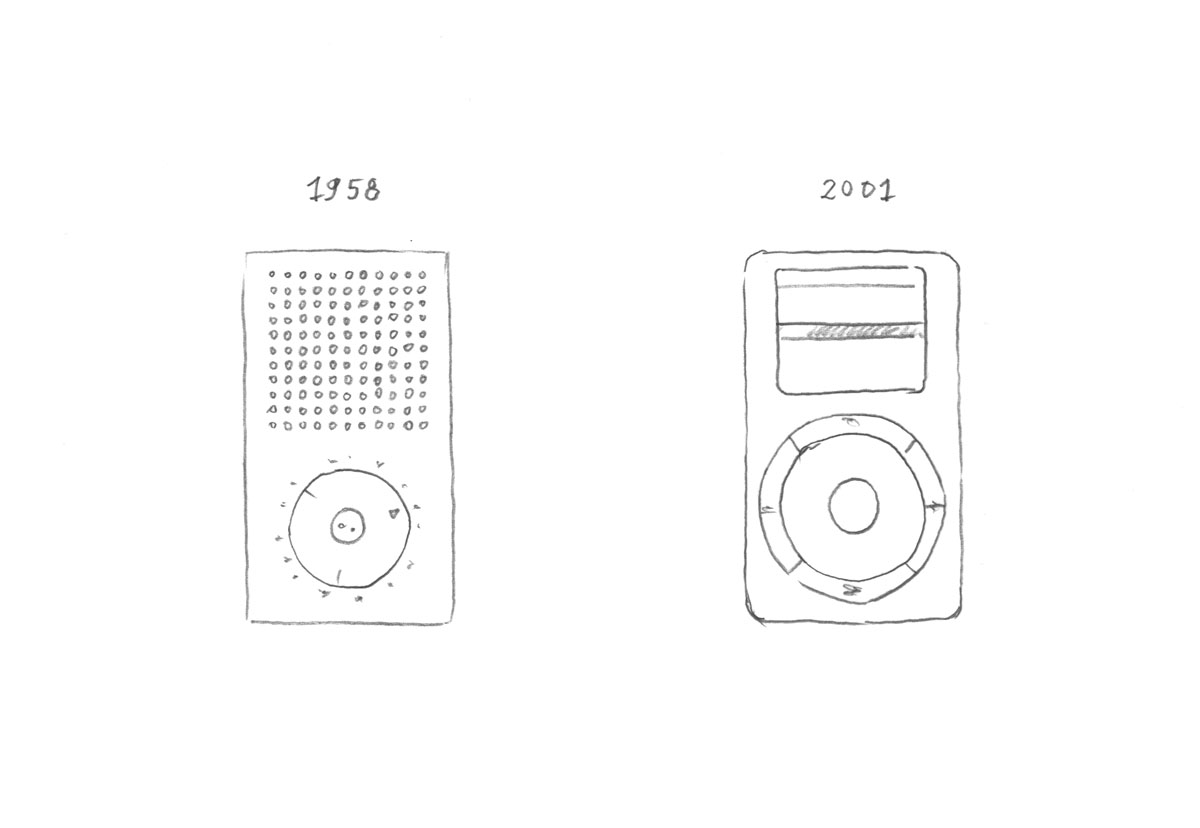

„Gutes Design ist so wenig Design wie möglich.“

Dieter Rams

Ist zeitloses innovatives Design planbar? Zeitloses innovatives Design hat in der Regel etwas gemeinsam: Es ist so wenig Design wie möglich.

Es ist wesentlich. Es ist funktionell. Es ist die beste Verbindung von Form und Funktion.

„Wesenheiten dürfen nicht über das Notwendige hinaus vermehrt werden.“

Johannes Clauberg über Ockhams Prinzip, 1654

Dieser Ansatz scheint irgendwie universell. Was in der wissenschaftlichen Methodik Ockhams Rasiermesser, das Prinzip der Sparsamkeit (Theorien gebieten höchste Einfachheit und Einfachheit ist so wenig Variablen und Hypothesen wie möglich), und in der Sprache Orwells Regeln für Texte („Benutzen Sie nie ein langes Wort, wenn ein kurzes ausreicht.“; „Wenn es möglich ist, ein Wort wegzulassen, lassen Sie es weg.“ et cetera), zeigt sich ebenso im Design.

„Benutzen Sie nie ein langes Wort, wenn ein kurzes ausreicht.“

George Orwell

Gültigkeit haben diese Prinzipien bei sämtlichem Design, dem Corporate Design eines Unternehmens, beim Technik-, Industrie- oder Produktdesign ebenso wie beim Web-Development, der App-Programmierung oder beim Designen von Innenräumen.

Und wie kommt man zu gutem, zeitlosem Design? Indem man dem Objekt mit seiner Funktion folgt.

Design folgt dem Nutzen

Ein Tisch ist ein Tisch ist ein Tisch … Man kann daran sitzen, darauf arbeiten, er prägt in seiner Präsenz einen Raum. That‘s it. Oder auch nicht.

Jedes Objekt hat eine Funktion. In dieser Funktion interagiert es mit Benutzer und Umgebung. Das gilt für den Tisch, an dem wir sitzen und mit Kaffee in den Tag starten, ebenso wie für die Webseite oder App, die es ermöglicht, den Tisch samt benötigtem Kaffee anzusehen und zu ordern. Gutes Design orientiert sich grundsätzlich an dieser Funktion, dem ureigenen Zweck eines Gegenstandes oder Objektes.

Damit Design gut ist, muss es den Gebrauch optimieren, das Objekt nutzbar – benutzbar – beherrschbar machen. Es muss verständlich, im Idealfall selbsterklärend sein. Bedienbar mit Leichtigkeit und ohne Fragen aufzuwerfen. Intuitiv. Wie ein normales Produkt – nur besser.

„Wie ein normales Produkt – nur besser.“

Design ist unsichtbar? – Ja und nein. Bauhaus. Bauhaus. Bauhaus.

Natürlich ist Design sichtbar. Wir aber sehen auch das Unsichtbare. Und wir arbeiten hart daran, dass es so bleibt – nur eben besser!

Gutes Aussehen, also die ästhetische Qualität eines Gegenstandes gehört ebenso zum Gebrauch wie seine Funktion. Was wir täglich (be)nutzen prägt uns, unser Wohlbefinden und unser Umfeld. Es sollte unaufdringlich sein. Mitunter ist es sogar unsichtbar. Auf den ersten Blick.

„Erfolgreich ist, was in die bestehenden Systeme eingefügt werden kann …“, formulierte es Lucius Burkhardt.

Stellen Sie sich vor, die Stadt legt in einem brach liegenden Bereich einen Park an. Dafür muss eine Straße verlegt werden. An dieser Straße ist eine Bushaltestelle. Auch diese muss verlegt werden. Das erfordert neue Haltstellen an anderem Ort. Neue Buslinien. Neue Fahrpläne et cetera. – All dies auf den ersten Blick Unsichtbare muss sichtbar und in das Gesamtgefüge „neuer Park“ einbezogen werden.

Burckhardt sagt damit, dass jeder neue Entwurf im folgenden Gebrauch Änderungen in seinem Umfeld bewirkt, die wiederum weitere Änderungen nach sich ziehen. Werden die sich ergebenden Anforderungen oder Problematiken als Einzelprobleme behandelt und gelöst, ist das kontraproduktiv.

Gutes Aussehen, also die ästhetische Qualität eines Gegenstandes gehört ebenso zum Gebrauch wie seine Funktion. Was wir täglich (be)nutzen prägt uns, unser Wohlbefinden und unser Umfeld. Es sollte unaufdringlich sein. Mitunter ist es sogar unsichtbar. Auf den ersten Blick.

„Erfolgreich ist, was in die bestehenden Systeme eingefügt werden kann …“, formulierte es Lucius Burkhardt.

Unsichtbares Design ist „… ein Design von morgen, das unsichtbare Gesamtsysteme, bestehend aus Objekten und zwischenmenschlichen Beziehungen, bewußt zu berücksichtigen imstande ist.“

Lucius Burckhardt: „Design ist unsichtbar“ (1980) – aus: Wer plant die Planung? Architektur, Politik und Mensch. Jesko Fezer / Martin Schmitz (Hrsg.), Berlin 2004.